언론보도

언론에 비친 주사랑공동체의 모습을 확인할 수 있습니다.

[톱클래스] 버린 게 아니라 지킨 것, 베이비박스

영아 유기, 처벌보다 보호가 우선

서울 관악구 난곡로 26길 104. 가파른 오르막길을 오르고 계단을 오르면 위기영아보호상담지원센터, 이른바 베이비박스가 보인다. 이 자리에 오기까지 산모는 길고 긴 오르막길을 올라야 한다. 아기를 품에 안고 박스에 넣기 까지 결코 단숨에 갈 수 있는 길이 아니다. 손잡이를 열고 문을 연 베이비박스는 병원의 인큐베이터처럼 안전하다. 일단 내부가 항상 따뜻하다.

외부에서 베이비박스 문을 열면 내부에서 벨이 울린다. 상근자들이 달려가 베이비박스 안에 있는 아이를 보호하는 데 걸리는 시간은 10초 정도라고 한다. 박스 안에 카메라도 설치돼 있어서 아기가 들어오는 게 관찰된다. 한국에는 이런 곳이 서울 신림동과 군포에 두 군데 있다.

베이비박스가 설치된 나라는 세계 20개국 정도 된다. 미국은 모든 공공기관이 베이비박스다. 보건소, 구청, 동사무소, 경찰서, 119 등에 아이를 맡기면 된다. 이들 기관이 묻지도 않고 따지지도 않는다. 이렇게 보호받은 아이들이 4천 명이 넘는다. 독일, 체코, 폴란드, 일본, 라트비아 등에서도 베이비박스가 운영되고 있다. 이들 나라는 국가가 베이비박스를 지원해준다.

생모는 아기를 지킨 진짜 영웅

미국에서는 베이비박스에 유기됐다 입양된 ‘조이’의 이야기가 NBC로 전해졌고, 유튜브로 확산됐다. 조이는 지난 1월 어느 새벽, 플로리다주 오캘라시의 한 소방서 베이비박스에 남겨졌다. 조이를 발견한 소방관과 그 아내는 입양 절차를 거쳐 4월 조이의 법적 부모가 됐다. 그들은 조이 생모에게 감사의 인사를 전하며 “생모가 진짜 영웅”이라고 했다. 유기될 뻔 한 아기를 용기를 내 베이비박스에 넣어 생명을 지켰다는 이야기다.

미국 모든 주는 ‘안전한 피난처 법(Safe haven Law)’에 따라 신생아를 지정된 베이비박스에 맡길 수 있다. 안전한 장소에 아이를 두고 온다면 부모는 기소되지 않는다. 베이비박스는 병원이나 소방서 등에 설치돼 있다.

한국은 불법도 합법도 아닌 공간이다. 정부 기관이 아니라 지원도 받지 못한다. 한국의 베이비박스는 2009년 12월 만들어진 이후 올해 7월까지 2천101명의 아기가 보호했다. 2015년부터 올해 7월까지 보호된 아기 1천478명 가운데 1천86명이 시설로 갔고, 입양된 아기는 153명이었다. 원가정으로 되돌아간 아기는 282명이었다.

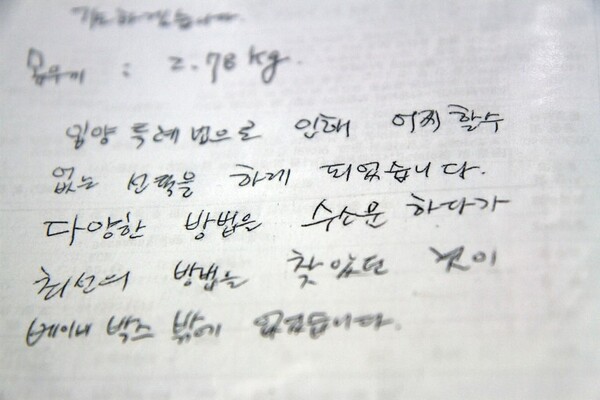

아기를 맡긴 부모의 연령대는 10대 11%, 20대 57%, 30대 28%, 40대 2%다. 이들은 아이를 넣으면서 아이의 출생시간과 몸무게 등을 적는다. 미안하다 꼭 찾으러 올게 라고 적는 이들도 많다. 출산 사실을 숨기기 위해 병원 외 장소에서 출생한 비율은 12% 정도, 대부분이 미혼이다. 아이를 부모가 다시 데려가는 비율은 20% 정도다.

미혼모 대상 설문조사 결과, 미혼모 가족의 월평균 소득은 약 130만 원. 응답자의 절반 가량은 기초생활수급자였다. 신생아일 때는 부모급여를 받을 수 있긴 하지만, 이마저도 아이가 12개월을 넘어서면 지원 금액이 급감하는데 우리나라의 한부모 가정 아동 빈곤율은 48%로 OECD 국가 중 4번째로 높다.

보건복지부 통계를 보면 서울 지역 유기아동 발생 수는 2008년 28명에서 2014년 229명으로 늘었다. 서울 이외 지역의 유기아동 발생 수는 174명에서 53명으로 크게 줄었다. 서울시여성가족재단의 이선형 가족정책 연구위원은 2015년 보고서 <베이비박스 아동 실태 및 돌봄지원 방안>에서 이러한 지역별 유기아동 수의 변화가 전국에서 유기되던 아동들이 서울 베이비박스로 몰린 상황을 보여준다고 했다.

입양특례법 후 베이비박스 8~9배 늘어

최근 영아 살해로 나라가 들썩했다. 대부분 생모의 잔인함에 포커스가 맞춰졌고, 이들을 처벌하는 방안으로 관심이 모아졌다. 한국교정학회의 2021년 논문 <한국 영아살해 고찰>에 따르면 국내 46건의 영아살해 사건의 가해자들은 대부분 경제적으로 취약한 미혼모로, 이들이 병원이나 사회복지기관에 도움을 구하지 못한 이유는 익명성을 보장받을 수 없다는 두려움 때문이었다.

통계를 보면 2013년을 기점으로 영아유기 사례가 급증했는데 2012년 8월 입양특례법이 개정된 후 출생신고를 의무, 강제화하면서 출생신고를 못하거나 불이익을 당하는 이들이 유기를 선택했다. 입양특례법이 시행된 이후 베이비박스에 전보다 8~9배의 아이들이 들어왔다.

최근에는 출생통보제가 도입됐다. 의료기관에서 출산 후 반드시 통보를 하라는 건데, 이 경우 의료기관 외에서 출산하는 경우가 더 늘어나리나는 전망, 미혼모와 아이들이 더 깊은 사각지대에 빠지리라는 우려가 우세하다. 실제로 독일의 경우 출생통보제를 시작하고 10년 동안 1000명이 넘는 아이들이 밖에서 죽었다.

이에 보건복지부는 보호출산제 일명 익명출산제의 입법을 위해 노력하겠다고 밝혔다. 실제로 오스트리아에서는 익명출산이 허용된 이후 영아 살해율이 절반 이하로 감소했다는 연구 논문이 발표되기도 했다. 영아의 살해와 유기를 막기 위해서는 처벌보다는 보호를 우선해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.

버려진 아이가 아니라 지켜진 아이

현행 형법에 따르면 베이비박스에 아기를 넣더라도 유기죄로 처벌받을 수 있다. 부모가 키우기 어렵다는 이유로 아기를 버리면 징역 2년 또는 벌금 300만원까지 형벌이 부과될 수 있다. 또 아이를 보호할 법적 의무가 있는 사람이 아이를 버리면 최고 징역 3년 또는 벌금 500만원의 처벌이 내려질 수 있다. 때문에 2016년 이후부터는 대부분의 아기가 부모 상담과 함께 맡겨졌다. 상담률은 2020년 이후 98% 정도다. 상담을 거치지 않을 경우 불법 유기로 간주될 수 있어서다. 아동복지법에도 자신의 보호를 받는 아동을 유기하면 징역 5년 또는 벌금 5000만원까지 형벌에 처한다는 조항이 있다. 처벌의 수위를 높여야 한다는 측면에서, 베이비박스가 영아 유기를 조장한다는 목소리도 있다.

하지만 베이비박스를 모티프로 만든 영화 <브로커>에서 소영(아이유)는 묻는다. “낳기 전에 죽이는 게 낳고 나서 버리는 것보다 죄가 가벼우냐”고. 버릴 거면 낳지 말라는 일갈에 되묻는 소영의 말이다. 보호시설에서 자라 조건만남에서 만난 남성의 아이를 임신한 소영에게는 이것이 최선이었다. 영화의 말미, 경찰에게 붙잡혀 자신의 아이를 넘기며 소영은 “우성이는 버려진 아이가 아니라 지켜진 아이”라고 말한다. 아이를 지키는 일이 언제까지 소영의 몫이어야 할까.

유슬기 기자 prima@chosun.com

출처 : 톱클래스

원본 : http://topclass.chosun.com/news/articleView.html?idxno=32149

이전글

이전글 다음글

다음글