언론보도

언론에 비친 주사랑공동체의 모습을 확인할 수 있습니다.

[문화일보] 박스에 아기 눕힌 부모 “입양 전 얼굴 또 봤으면…”

Writer. 주사랑공동체 /

Data. 2023-07-11 /

5285

5285

■ 베이비박스 ‘24시간 취재기’

“아기 인생 생각해달라” 설득에

10명중 3명은 가정으로 가지만

끝내 보육원 등 시설로 보내져

불법도 합법도 아닌 ‘회색지대’

“국가공인시설로 인정할 필요도”

지난 10일 가로 70㎝, 높이 60㎝, 깊이 45㎝의 베이비박스에 또 한 명의 남자 아기가 찾아왔다. 이날 오후 6시 40분쯤 서울 관악구 주사랑공동체교회의 베이비박스를 찾은 한 아기 아빠는 아기 엄마에 대해 “출산 후 사라졌다”고 말했다. “혼자 도저히 키울 수 없어 찾아왔다”고 고백한 이 아빠는 상담사에게 “조금 전 분유 4숟갈 반을 먹이고, 트림도 시켰다”며 아기의 상태를 자세히 설명했다. 아기의 생일과 이름을 남겨달라는 요청에는 30분 넘게 고심하며 아기의 이름을 지었다. 1시간 30분에 걸친 상담을 끝마치고 밖으로 나선 아빠는 “입양되기 전까지 아기의 사진을 보내 줄 수 있겠냐”며 마지막 부탁을 남겼다. 그리고는 “좋은 부모를 만날 수 있는 거죠? 꼭 그럴 수 있는 거죠?”라며 재차 물었다.

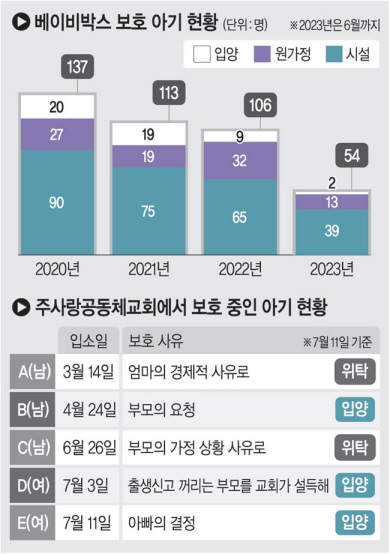

문화일보 취재팀이 지난 5일부터 11일(주말 제외)까지 이 교회에서 24시간 상주하며 취재한 결과, 정부가 지난달 22일 출생 미신고 영아에 대한 전수조사 계획을 밝힌 이후에도 베이비박스에는 이틀에 1명꼴로 아기가 찾아왔다. 20일간 총 9명의 아기가 들어왔다. 입양·위탁 등 절차에 따라 3명의 아기는 떠났고, 현재 5명이 남아 교회의 보호를 받고 있다. 1명은 엄마가 다시 데리고 갔다. 이곳의 맏이 A는 생후 6개월을 지났다. A는 경제적 사유로 엄마가 6개월 동안 장기 위탁을 맡긴 경우다. 막둥이 D는 태어난 지 열흘을 막 넘긴 갓난쟁이다. 엄마는 입양을 보내고 싶어 했지만, 아기와 자신의 관계를 남기는 출생신고를 두려워했다. 교회 측에서 “엄마의 인생 말고 아기의 인생을 생각해달라”고 설득해 출생신고를 마쳤다. 교회 1층의 ‘아기방’에서 아기들은 끼니때마다 분유를 먹고, 트림을 하고, 아침 9시가 되면 따뜻한 물로 목욕한다.

베이비박스를 찾는 부모들은 벼랑 끝에 몰린 경우가 대부분이다. 지난해 겨울 이곳에 아기를 맡겼다가 밤새 한숨도 못 자고 아기를 다시 데려와 양육 중이라는 미혼모 박모(33) 씨는 “끝내 베이비박스를 찾을 때의 마음은 당사자 말곤 아무도 모른다. 무겁고, 무섭고, 괴롭다”고 했다.

교회의 원칙은 ‘상담’이다. 부모를 붙잡고 마지막까지 “아기를 포기하지 말라”며 설득한다. 그다음은 위탁이다. “잠시 맡아줄 테니 언제든 데려가라”며 권유하는 것이다. 아기는 가정에서 자라는 것이 가장 좋다는 원칙에 따라 입양도 권유한다. 다만 출생신고가 걸림돌이다. 친부모가 아기와의 관계를 기록으로 남기는 것을 주저하는 경우가 많아 “아기의 인생을 최우선으로 생각해달라”는 지난한 설득 과정을 거쳐야 한다. 나머지 아기들은 보육원 등 아동복지시설로 향한다.

지난 2013년부터 매년 100~200명의 아기들이 이곳 베이비박스에 맡겨졌다. 올해(1~6월 기준) 총 54명의 아기가 베이비박스에 왔고, 이 중 24%인 13명은 원가정으로 돌아갔다. 2명은 입양이 됐고, 나머지 39명은 아동복지시설로 갔다. 주사랑공동체 관계자는 “베이비박스에 온 아기 10명 중 3명 정도는 원가정 혹은 입양가정에서 보호를 받게 된다”면서 “베이비박스가 ‘유기 장소’가 아닌 이유이다. 아기는 이곳에 버려진 것이 아니라, 이곳에서 지켜진 것”이라고 강조했다.

베이비박스는 현재 불법도, 합법도 아닌 ‘회색지대’에 있다. ‘영아 유기를 조장한다’는 비판과 ‘마지막 보호책이다’라는 지지 사이에서 불법성 논쟁이 계속 벌어지고 있는 것이다. 승재현 형사법무정책연구원 연구위원은 “베이비박스가 영아 유기를 조장한다는 주장은 반대로 모두가 아기를 잘 키울 것이라는 근거 없는 믿음에 기반한 우려”라며 “단기적으로는 민간기구에 더 많은 지원을 하되 보건복지부가 촘촘하게 감독을 하고, 장기적으로는 국가 공인 시설을 확충해야 한다”고 말했다.

이전글

이전글 다음글

다음글